3Dプリンタって種類が多すぎて、どれを選べばいいのかわからない

難しい操作とか専門知識がなくても使えるモデルがいい

初心者はどのくらいの価格帯を選ぶべき?

音やにおいが気になるけど大丈夫かな?

子どもの学習や自由研究にも使える?

このような疑問に答えます。

- 初心者でも安心!3Dプリンタの選び方

- FDM方式と光造形方式の違い

- 3Dプリンタの材料(フィラメント&レジン)の基礎

- 初心者におすすめの3Dプリンタ【2025年版】

- 3Dプリンタでできること

- 3Dプリンタの使い方の流れ

- 初心者がつまずきやすいポイントと解決策

- よくある質問(FAQ形式)

- おすすめしない人・注意が必要なケース

3Dプリンタに興味はあるけれど、「どの機種を選べばいいの?」「失敗しないためには何を見ればいいの?」と迷っていませんか?

最近では家庭用の3Dプリンタも手の届きやすい価格になり、初心者でも手軽にものづくりを楽しめる時代になっています。とはいえ、種類や方式が多く、初めての一台を選ぶのはなかなか大変です。

そこで本記事では、初心者におすすめの3Dプリンタ5選を厳選してご紹介します。あわせて、選ぶ際のポイントやつまずきやすい注意点も解説するので、初めての方でも安心して購入できます。

それでは見ていきましょう٩( ‘ω’ )و

初心者でも安心!3Dプリンタの選び方

3Dプリンタは種類が多く、同じ価格帯でも機能や特徴が大きく違うため、3Dプリンタ初心者の方は以下の5つのポイントを押さえておくことで、失敗が少なくなります。

- 価格

- 造形方式

- 材料

- 操作性

- 安全性

それぞれ詳しく解説します。

1. 価格

3Dプリンタの価格は2万円台の小型モデルから、数十万円のプロ向けまで幅広く存在します。安さだけで選ぶと、精度が低かったり安定性に欠けてストレスになるケースもあるため注意が必要です。初心者におすすめなのは5〜7万円前後のミドルクラス。この価格帯なら、組み立て済みで到着後すぐに使えるモデルが多く、安定性やサポートも充実しています。

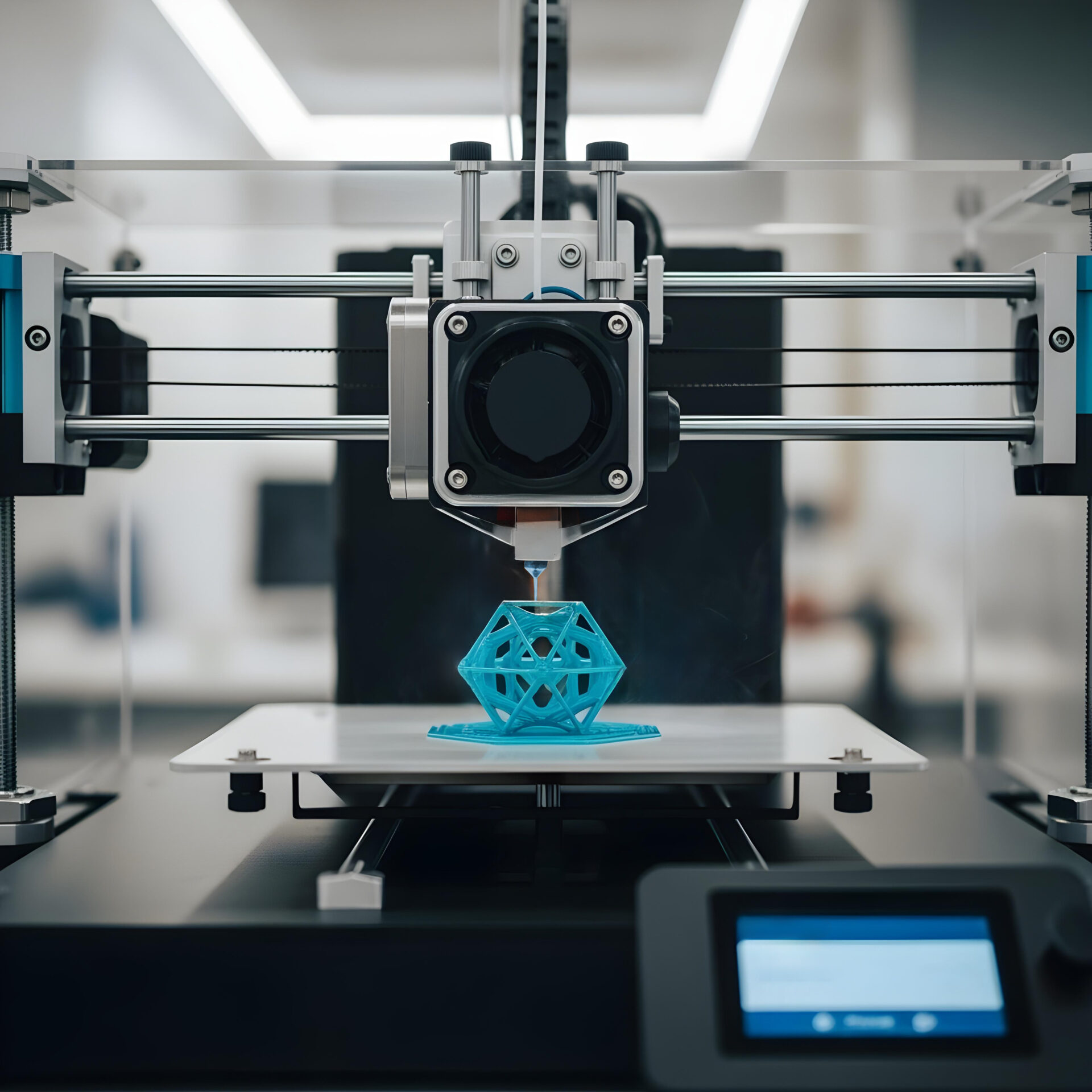

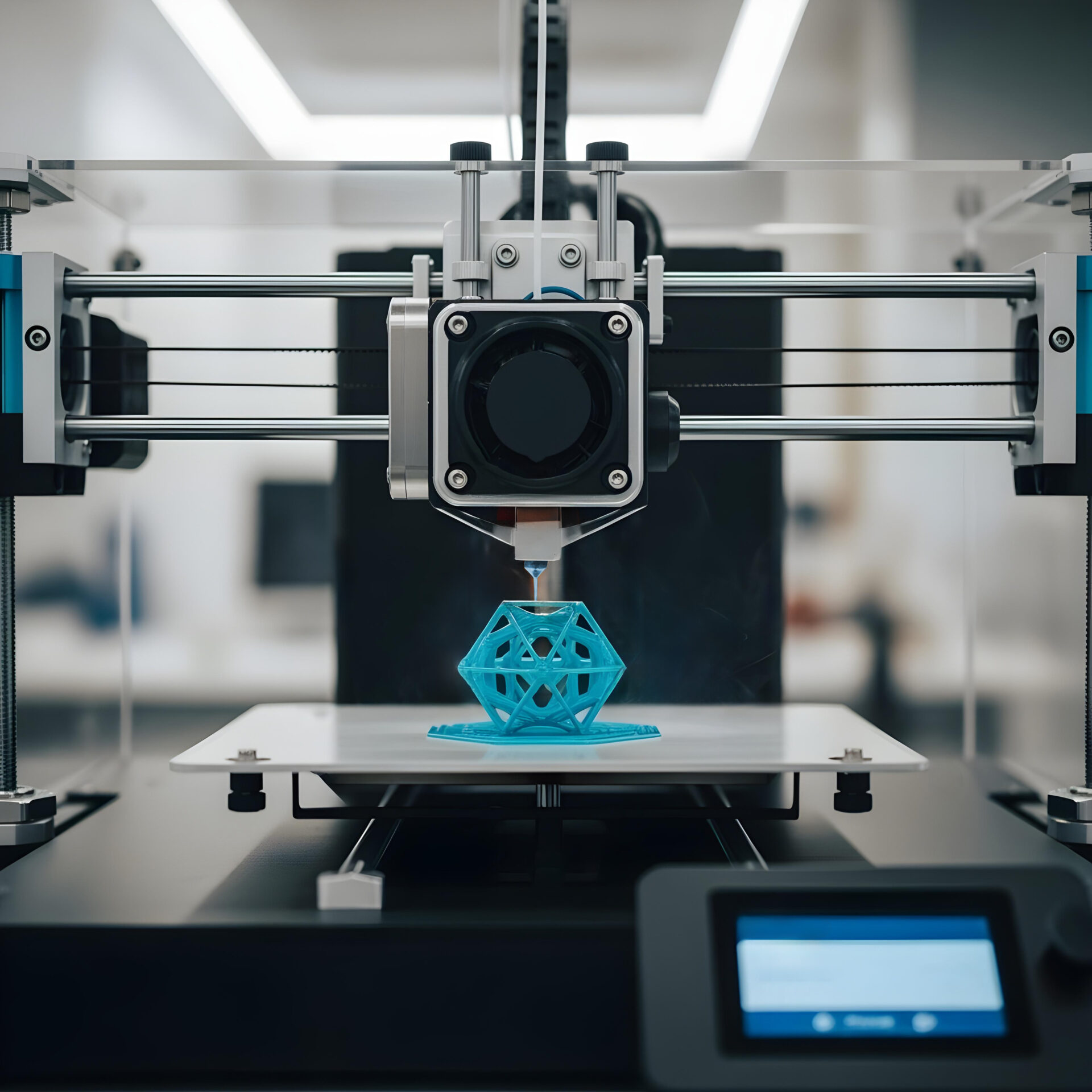

2. 造形方式(FDM方式/光造形方式)

3Dプリンタの造形方式には大きく分けて「FDM方式」と「光造形方式」があります。FDM方式は溶かした樹脂を積み上げる仕組みで、扱いやすくランニングコストも低いため初心者に人気です。一方、光造形方式は液体レジンを光で硬化させて造形する仕組みで、フィギュアや精密部品など細かい造形に強みがあります。ただし、レジンは独特のにおいや後処理の手間があるため、設置環境や用途を考慮して選ぶのがポイントです。迷ったらまずはFDM方式から始め、慣れてきたら光造形に挑戦するのがおすすめです。

3. 材料

3Dプリンタで使う材料(フィラメント=樹脂素材)は種類によって特徴が異なります。もっとも扱いやすいのはPLAで、反りにくくにおいも少ないため初心者向けです。実用品や強度が必要なパーツにはABSやPETGがよく使われますが、ABSは反りやすく換気環境が必須です。柔軟性が求められる場合はTPUなど特殊素材もあります。Amazonなどで1kg単位で販売されており、1kgで大きめのフィギュア数体や小物なら数十個は出力可能です。初めて購入する際はまずPLAを1kg用意し、慣れてきたら用途に合わせて他の素材を試すと良いでしょう。

4. 操作性

3Dプリンタは機種によって操作のしやすさが大きく異なります。特に初心者は、タッチパネルや日本語表示に対応しているモデルを選ぶと安心です。また、自動でベッドレベリングを行う機能があると、初心者が苦労しやすい「初期調整」の手間を大幅に省けます。さらに、Wi-Fiやアプリ連携に対応していれば、PCやスマホから直接データを送れるためケーブル接続の煩わしさがありません。操作が直感的でサポートも充実したモデルを選ぶことで、挫折せずに3Dプリントを楽しめます。

5. 安全性

3Dプリンタは高温で樹脂を溶かして成形するため、安全性も重要なポイントです。加熱部や可動部にカバーが付いている機種を選べば、誤って触れてしまう事故を防げます。また、停電時の自動復帰機能や異常検知による自動停止機能もあると安心です。特に家庭で使用する場合や子どもが触れる可能性がある場合は、安全対策がしっかりしたモデルを選ぶべきです。さらに、光造形方式ではレジンの取り扱いに注意が必要で、手袋や換気対策も欠かせません。安全性を軽視せず、安心して使える環境を整えることが長く楽しむコツです。

FDM方式と光造形方式の違い

FDM方式とは?──手軽で扱いやすい初心者向け方式

FDM(熱溶解積層方式)は、もっとも一般的で初心者に人気の3Dプリント方式です。樹脂フィラメントを溶かして積み重ねることで形を作るため、材料コストが安く、扱いやすいのが特徴。PLAなどは臭いや有害性も少なく家庭向けです。造形表面に積層跡が出やすいという弱点はありますが、日用品のパーツやプロトタイプ、ロボット部品など実用的な造形に向いています。組み立てや後処理も比較的シンプルで、初めて3Dプリンタを触る方にとって安心感のある方式です。

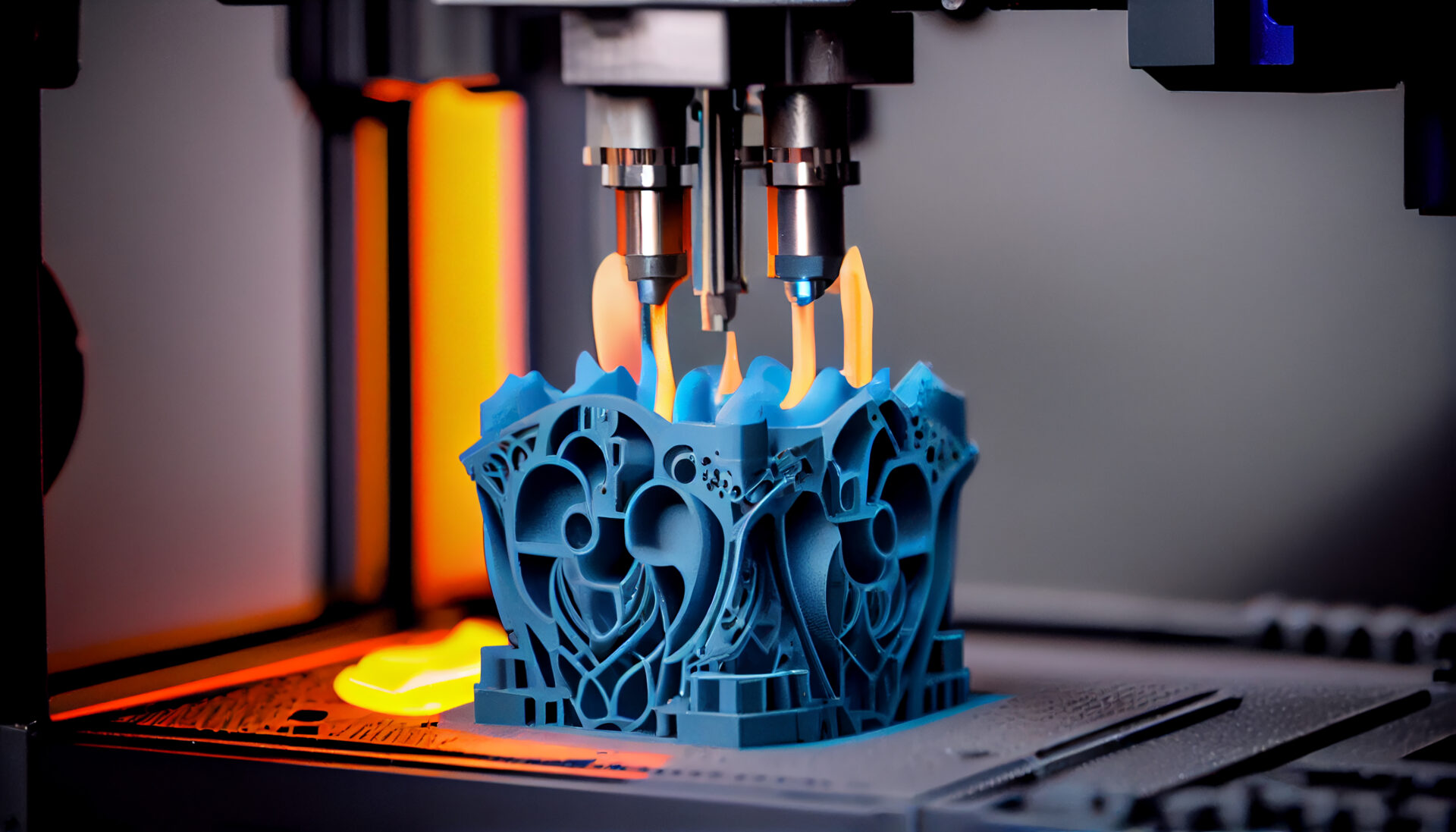

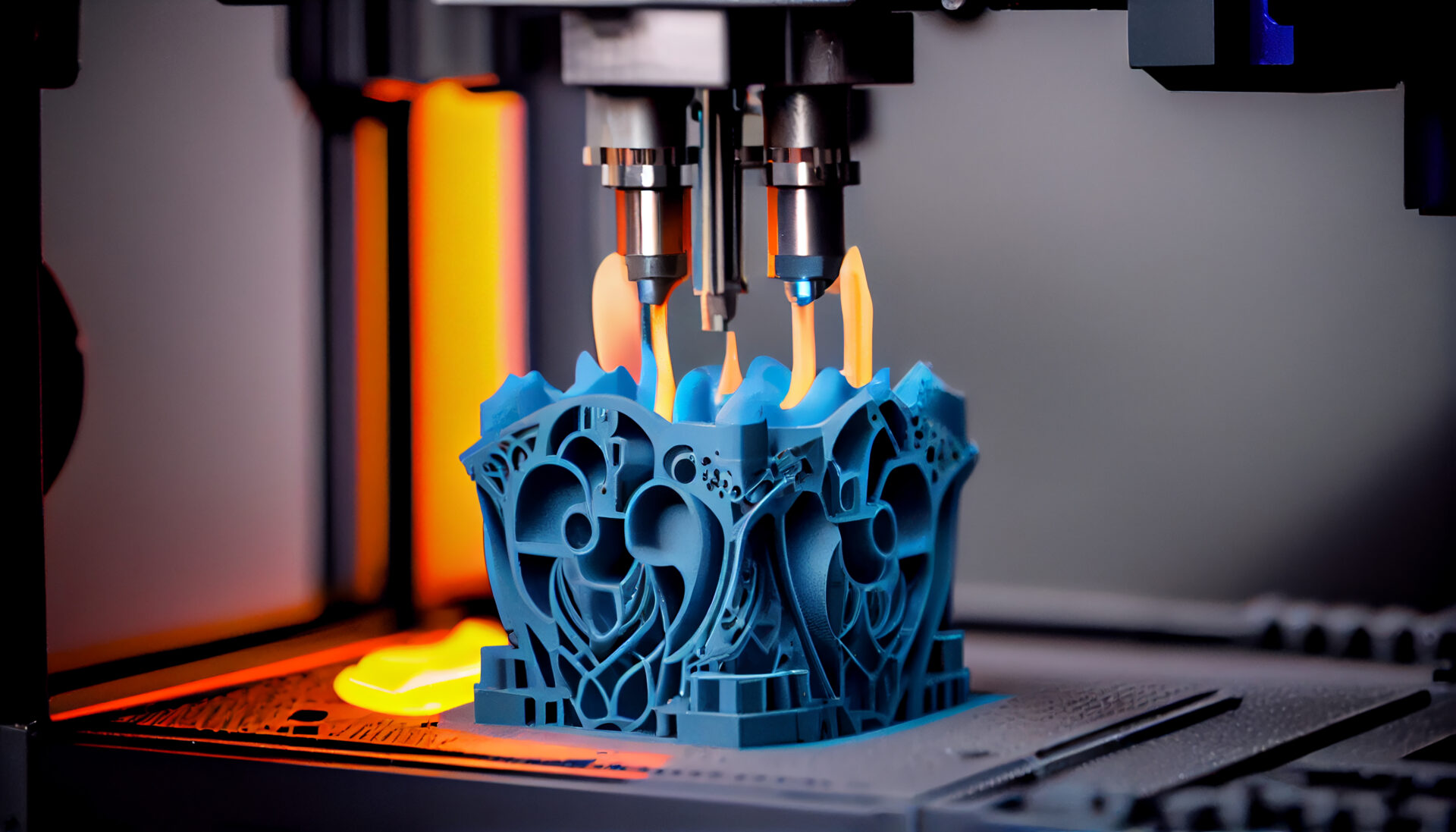

光造形方式とは?──精密造形に強い高解像度方式

光造形方式(LCD/MSLA)は、液体レジンを紫外線で硬化させて積層する方式です。最大の魅力は高精細な造形で、髪の毛のような細かいラインや複雑なディテールも忠実に再現できます。そのため、フィギュア、模型、ジュエリー試作など「見た目の美しさ」を重視する分野で人気です。ただし、レジンの取り扱いには手袋や換気が必要で、後処理(アルコール洗浄やUV硬化)も手間がかかります。安全面に配慮しつつ使えば、FDMでは難しい繊細な作品が手に入るのが魅力です。

FDMと光造形のメリット・デメリット比較

FDMはコストが低く扱いやすい反面、表面の仕上がりはやや粗め。一方、光造形は精密で美しい造形が可能ですが、材料費や後処理にコストと手間がかかります。FDMは「実用品・大きな造形」に、光造形は「細かい装飾品や模型」に適しており、どちらが優れているかは目的次第です。初心者はまずFDMで操作に慣れ、より高精度な造形に挑戦したい段階で光造形にトライするのがおすすめです。

| 項目 | FDM方式(熱溶解積層) | 光造形方式(LCD/MSLA) |

|---|---|---|

| 造形の精度 | 積層跡が目立ちやすく、細かい表現はやや苦手 | 髪の毛レベルの微細表現が可能、滑らかな仕上がり |

| 材料の扱いやすさ | フィラメントを差し込むだけで簡単、臭いも少ない(PLAなら特に安全) | 液体レジンを使用。手袋・換気・アルコール洗浄が必要 |

| 後処理の手間 | 最小限(サポート材を外す程度) | 洗浄・UV硬化など複数の工程が必要 |

| 材料コスト | 比較的安価(PLA・PETGなど) | レジンはやや高価で消耗も早い |

| 造形サイズ | 大きめの造形も可能 | 造形サイズは小型〜中型が中心 |

| 用途の向き不向き | 実用品・パーツ・プロトタイプに最適 | フィギュア・模型・ジュエリーなど精密造形に最適 |

| 初心者の扱いやすさ | ◎ 扱いやすくトラブルも少なめ | △ 慣れるまで後処理や安全対策が大変 |

どっちを選ぶべき?用途別のおすすめ造形方式

実用品やロボットパーツ、DIYアイテムを作りたいなら「FDM方式」。見た目の美しさや細部表現が重要なフィギュアや模型なら「光造形方式」がおすすめです。予算や設置環境でも選び方は変わります。例えばワンルームなら臭いの少ないFDM+PLA素材が安心ですし、趣味のフィギュア作りなら光造形で満足度が高まります。どちらを選んでも正解はなく、「作りたい物」に合わせて選ぶのがよいですが、これから3Dプリンタを始める初心者の方であれば、まずはFDM方式の3Dプリンタの方が失敗が少なくおすすめです。

| 用途 | FDM方式がおすすめなケース | 光造形方式がおすすめなケース |

|---|---|---|

| 日用品・生活小物 | スマホスタンド、収納ケース、工具ホルダーなど実用的な小物 | – |

| DIY・ロボット・ガジェット | ロボットのフレーム、ジョイント、電子工作ケース、試作品 | – |

| プロトタイプ・試作 | 大きめの試作品や耐久性を求めるパーツ | 精密さが必要な部品の試作 |

| フィギュア・模型 | – | プラモデルパーツ、ガレージキット、キャラクターフィギュア |

| ジュエリー・装飾品 | – | 指輪、アクセサリー、細かい装飾のあるオブジェ |

| 設置環境 | ワンルーム・家庭環境(PLAで臭いも少なく安心) | 換気できる作業部屋がある環境 |

| 初心者向け度 | ◎ 扱いやすくコストも安い | △ 精密だが後処理・安全対策が必要 |

これから3Dプリンタを始める方には、まずFDM方式を選ぶのがおすすめです。

理由はシンプルで、扱いやすさとコストパフォーマンスに優れており、失敗も少なく安心して始められるからです。具体的には次のようなメリットがあります。

- 扱いやすい:PLAフィラメントを使えば臭いや反りが少なく、換気設備がない家庭でも安心。

- コストが安い:本体価格・フィラメント価格ともにリーズナブルで、導入しやすい。

- 失敗しにくい:ベッドレベリングや設定も自動化されている機種が多く、初心者でも安定した出力が可能。

- 後処理が簡単:光造形のような洗浄・UV硬化が不要で、出力後すぐに使える。

- 応用範囲が広い:日用品やロボットパーツ、DIYアイテムなど実用的な造形に強く、ステップアップしやすい。

3Dプリンタの材料(フィラメント&レジン)の基礎

どの材料を選ぶべき?

3Dプリンタの材料は種類が豊富ですが、初心者が迷わないためには「ステップアップ式」に選ぶのがおすすめです。まずは扱いやすく反りにくい PLA を使って出力の基本を学びましょう。その後、実用強度や耐熱性が欲しくなったら PETG や ABS に挑戦。柔軟性が必要な特殊用途では TPU を選ぶと良いです。そして、フィギュアや模型など高精細な仕上がりを求めるなら、光造形で使う レジン に進むのが最適な流れ。作りたい作品や用途に合わせて段階的に素材を選ぶことで、失敗を減らしながら楽しくスキルアップできます。

| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット | 価格帯(1kgあたり) | 初心者おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|---|

| PLA(ポリ乳酸) | 植物由来で環境に優しい。反りにくく安定。 | ・においが少ない・造形が安定して失敗が少ない・カラーバリエ豊富・価格が安い | ・耐熱性・強度はやや低い | 約2,000円〜 | ⭐⭐⭐⭐⭐(まず最初に選ぶべき) |

| ABS | 自動車部品や家電筐体にも使われる強度と耐熱性。 | ・高い耐久性・耐熱性に優れる・実用パーツ向け | ・反りやすい・においが強い・換気必須 | 約2,500〜3,500円 | ⭐⭐(PLAに慣れたら挑戦) |

| PETG | PLAの扱いやすさ+ABSの強度を両立。 | ・反りにくく安定・耐熱・耐衝撃性あり・透明素材も選べる | ・柔軟性はABSより低め・やや糸引きしやすい | 約2,500〜3,500円 | ⭐⭐⭐⭐(次のステップに最適) |

| TPU | ゴムのように柔らかく伸縮性あり。 | ・柔軟で衝撃吸収性あり・可動部品や特殊パーツに最適 | ・出力難易度が高い・プリンタの設定調整が必要 | 約3,000〜4,000円 | ⭐⭐(上級者・特殊用途向け) |

| レジン(光造形用) | 液体をUV硬化させ高精細造形。 | ・細部まで美しい仕上がり・フィギュア・模型・アクセ向け | ・取り扱いに注意必要(手袋/換気必須)・後処理が必須 | 約3,000〜6,000円 | ⭐⭐⭐(精密造形したい人向け) |

PLA──初心者に最適な扱いやすい素材

PLA(ポリ乳酸)は、3Dプリンタを始める人に最もおすすめできる素材です。植物由来で環境にも優しく、出力時のにおいもほとんどありません。さらに、反りや収縮が少なく安定して造形できるため、調整に慣れていない初心者でも失敗が少ないのが特徴です。強度や耐熱性はABSやPETGに比べると劣りますが、フィギュアや小物、収納グッズなど日常使いには十分な性能があります。価格も手ごろで、Amazonなどで1kgあたり2,000円前後から購入可能。豊富なカラーバリエーションも魅力で、作品作りの幅が広がります。まずはPLAを1本用意して練習と作品制作に使うのが、3Dプリンタ入門の王道です。

ABS──強度と耐熱性に優れるが反りやすい

ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)は、実用品や耐久性が求められる部品に適したフィラメントです。自動車部品や家電筐体などでも使われる素材で、PLAよりも耐熱性と強度に優れています。ただし、造形中に収縮して反りやすく、初心者にとってはやや扱いが難しい点がデメリット。安定した出力には加熱式の造形プレート(ヒートベッド)や、密閉型のプリンタがあると安心です。また、出力時に独特のにおいが発生するため、換気対策も必須となります。価格は1kgあたり2,500〜3,500円程度で販売されています。ロボットパーツや耐久性が必要な試作品を作りたい方におすすめですが、まずはPLAで慣れてから挑戦すると安心です。

PETG──柔軟性と耐久性のバランスが良い万能素材

PETG(ポリエチレンテレフタレートグリコール)は、PLAの扱いやすさとABSの強度をバランス良く兼ね備えた素材です。反りにくく造形が安定しているうえ、耐熱性や耐衝撃性にも優れるため、実用品や屋外で使うパーツに適しています。また、透明度が高いタイプもあり、見た目の美しさを重視する作品作りにも向いています。扱いやすさはPLAに次いで初心者にも安心で、強度を重視しながら難しすぎない素材を使いたい人におすすめ。価格は1kgあたり2,500〜3,500円前後で、コストパフォーマンスも良好です。日用品やDIYパーツ、ロボットの外装など、幅広い用途に対応できる万能フィラメントといえます。

TPU──ゴムのように柔らかく特殊用途に活躍

TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、ゴムのように柔軟で伸縮性のあるフィラメントです。靴底やスマホケースのように、しなやかさや衝撃吸収が求められるパーツを作るのに最適です。柔らかいためFDMプリンタでの出力は難易度が高く、押出機やスライサーの設定調整が必要になる場合もあります。そのため初心者には少しハードルが高い素材ですが、慣れてくるとロボットの関節部品や可動ジョイントなど、PLAやABSでは再現できない特殊用途に活用できます。価格は1kgあたり3,000〜4,000円前後で、PLAよりやや高めです。基本的なプリントに慣れたら、実用性とアイデアを広げるために挑戦したいフィラメントです。

レジン──光造形で使う高精細造形用の材料

レジンは、光造形方式の3Dプリンタで使用する液体状の材料です。紫外線で硬化させて積層するため、髪の毛ほどの細かいディテールまで再現できる高精細な造形が可能。フィギュアやガレージキット、アクセサリーや歯科技工など、見た目の美しさが重視される用途に向いています。ただし液体なので取り扱いには注意が必要で、手袋やマスクを着用し換気を行うことが必須。出力後にはIPA(アルコール)による洗浄やUVライトでの二次硬化といった後処理も欠かせません。価格は1kgあたり3,000〜6,000円程度とやや高めですが、その分仕上がりの精度はFDMを圧倒します。安全面に配慮すれば、初心者でもハイディテール造形を楽しめる素材です。

初心者におすすめの3Dプリンタ【2025年版】

お待たせしました!ここからがようやく本題です。

ここでは2025年現在、Amazonや公式ストアでも人気があり、実際に初心者が安心して使いやすいと評価されているおすすめモデルを5機種厳選しました。それぞれ特徴や強みが異なるので、用途や予算に合わせて選ぶ際の参考にしてください。

- Creality Ender-3 V3 KE

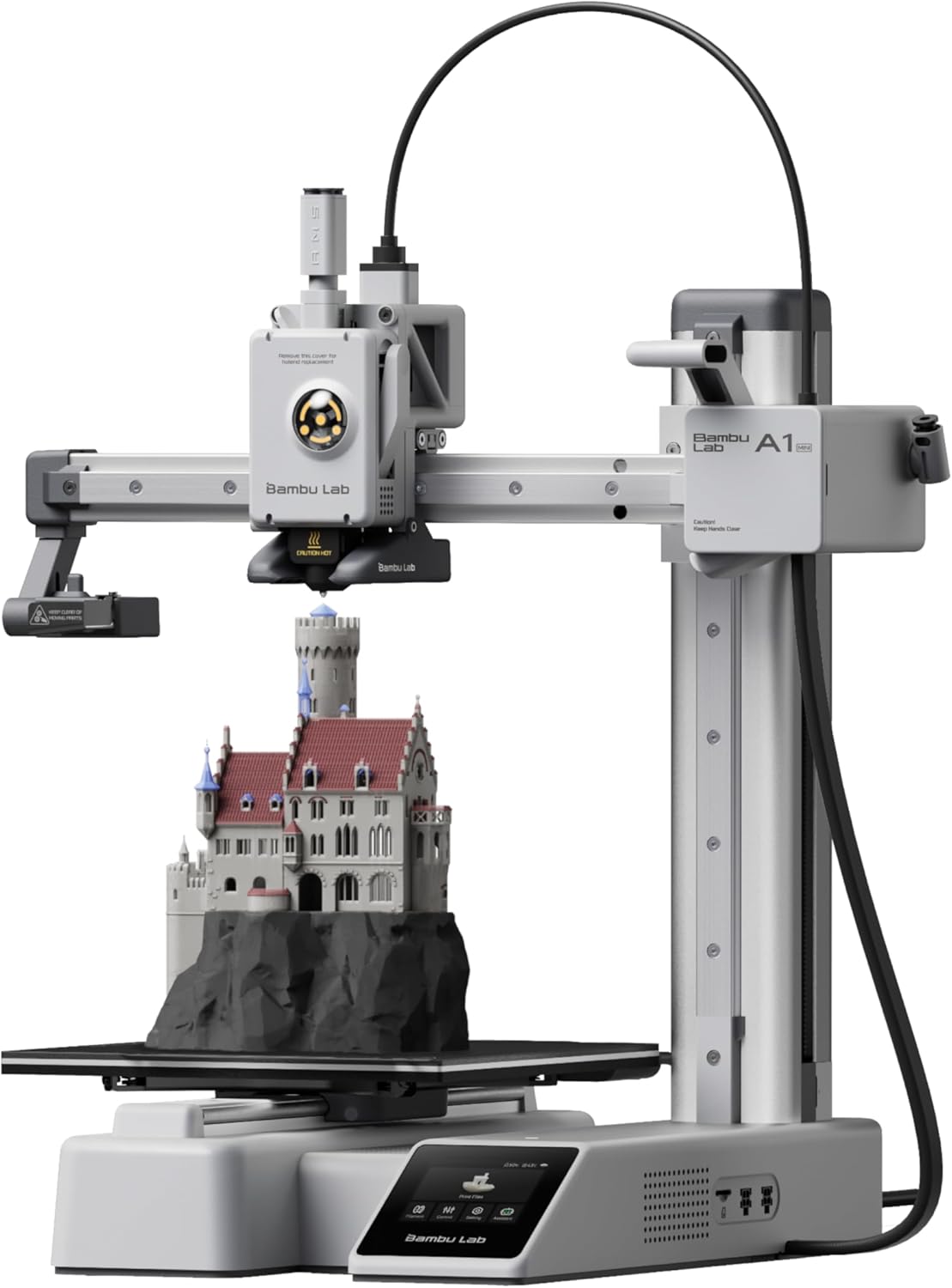

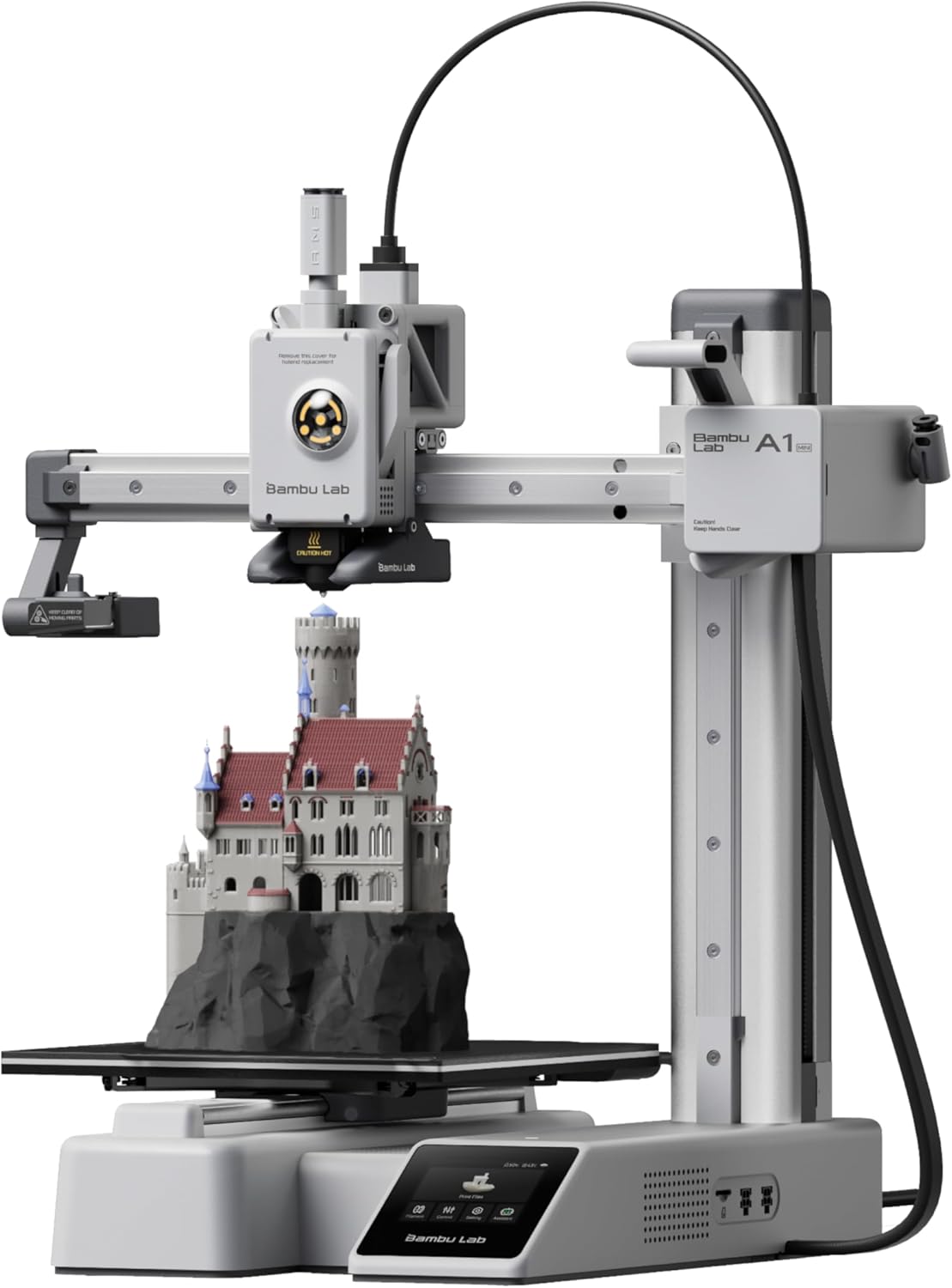

- Bambu Lab A1 mini

- ELEGOO Mars 4

- Anker AnkerMake M5

- Flashforge Adventurer 5M

順に見ていきましょう。

1. 家庭用でコスパ重視「Creality Ender-3 V3 KE」

Creality Ender-3 V3 KEは、はじめて3Dプリンタに挑戦する方でも安心して使えるFDM方式のモデルです。面倒な調整が必要と思われがちな3Dプリントですが、この機種はタッチパネル操作とワンタップの自動レベリング機能で、セットアップがとても簡単。電源を入れて少し設定するだけで、すぐに造形を始められます。Wi-Fi接続にも対応しており、パソコンやスマホから離れた場所でも操作や進行状況のチェックが可能。さらに、滑らかな動きを実現するリニアレールやデュアルファン冷却により、仕上がりがきれいで失敗も少なめです。対応フィラメントもPLA・PETG・ABS・TPUなど幅広く、フィギュアや日用品から自作ロボットのパーツまで、多様な作品づくりに活躍する万能モデルです。

- セットアップが簡単

- 直感的に操作できるタッチパネル

- Wi-Fiで遠隔操作&モニタリング

- きれいに仕上がる高精度造形

- 幅広い素材に対応

- 省スペース&コンパクト

1. セットアップが簡単

組み立ては最小限で済み、届いたその日からすぐに使える設計。特に便利なのが「自動レベリング&Zオフセット調整」機能です。通常、初心者が最も苦労するのはベッドの水平出しやノズルとの隙間調整ですが、V3 KEならワンタップで完了。面倒な初期調整に時間を取られず、誰でも安定した出力をスタートできます。

2. 直感的に操作できるタッチパネル

見やすいタッチスクリーンを採用しており、スマホやタブレットに慣れている人なら直感的に操作可能。日本語表示にも対応しているので、英語メニューが苦手な初心者でも安心です。各種設定や印刷中のプレビューもわかりやすく、迷わず操作できます。

3. Wi-Fiで遠隔操作&モニタリング

Creality Printや専用スマホアプリ「Creality Cloud」と連携すれば、Wi-Fi経由で遠隔操作やモニタリングが可能。離れた部屋からでも進捗状況をチェックでき、造形中に別作業をしていても安心です。複数台を一括管理する「プリントファーム」的な使い方もできるため、将来的な拡張性も高いのが魅力です。

4. きれいに仕上がる高精度造形

精密なリニアレールを採用し、摩擦を極限まで抑えたスムーズな動作を実現。加えてデュアルファンによる冷却で、フィラメントの定着が安定し、プリント時のズレや反りを大幅に軽減します。これにより、フィギュアのような繊細な造形も、ロボットパーツのような実用的な部品も、高精度で仕上げられます。

5. 幅広い素材に対応

標準的なPLAはもちろん、強度に優れるABSや耐久性のあるPETG、さらに柔軟性のあるTPU(ゴムのような素材)まで幅広く対応。用途に応じて素材を使い分けることで、日常雑貨から実験用パーツ、ロボット試作部品まで柔軟に製作可能です。造形温度は最大300℃に対応しているため、より多彩なフィラメントにチャレンジできます。

6. 省スペース&コンパクト

本体はデスクトップサイズで省スペースながら、造形サイズは220×220×240mmと家庭用には十分な大きさ。場所を取らずに設置できるので、リビングや書斎に置いても邪魔になりません。小型で扱いやすいのに高性能を備えているため、長く使える「コスパの高い一台」として評価されています。

2. 省スペースで高機能!家庭用に最適な「Bambu Lab A1 mini」

Bambu Lab A1 mini は、初心者から上級者まで幅広く使える次世代のFDM方式3Dプリンタです。 最大500mm/sの高速印刷と10,000mm/s²の加速度に対応し、短時間で高精度な造形を実現します。面倒な手動調整は不要で、全自動キャリブレーションと流量補正機能により、失敗しにくく安定したプリントが可能。静音設計(48dB以下)なので、リビングや書斎にも設置しやすいのも魅力です。造形サイズは180×180×180mmと日用品や小型パーツの制作に十分で、専用アプリやWi-Fi経由での遠隔操作にも対応。日本語UI搭載で扱いやすく、到着後すぐにプリントを始められる「プラグ&プレイ」仕様。シンプルな操作性と高性能を両立した、家庭用に最適なコンパクトモデルです。

- すぐに使えるプラグ&プレイ

- 高速&高精度プリント

- 静音設計で家庭向き

- 日本語UI&専用アプリ対応

- コンパクトでも実用的な造形サイズ

1. すぐに使えるプラグ&プレイ

本体はほぼ完成状態で出荷されるため、セットアップは約20分で完了。煩雑な組み立てや調整は不要で、初心者でも箱から出してすぐに造形を始められます。さらに、全自動キャリブレーション&流量補正機能を搭載しているので、面倒なレベリング作業もワンタップで解決。届いたその日から安定したプリントが可能です。

2. 高速&高精度プリント

最大500mm/sの高速造形に対応し、従来の家庭用プリンタより大幅に印刷時間を短縮。CoreXY構造に匹敵する精度と安定性を持ちながら、小型ボディで扱いやすく、細部まで美しい仕上がりを実現します。フィギュアのようなディテール重視の作品から日用品の試作まで幅広く対応。

3. 静音設計で家庭向き

アクティブモーターノイズキャンセリングにより、動作音は48dB以下。静かな書斎やリビングに置いても気にならず、夜間や集合住宅でも安心して使用できます。小型ながら静音性能は業界トップクラスで、家庭での学習用途や趣味制作にもピッタリです。

4. 日本語UI&専用アプリ対応

本体操作画面は日本語に完全対応。直感的に操作できるタッチパネルで、初心者も迷わず使えます。さらにスマホアプリ「Bambu Handy」とWi-Fi接続に対応し、データ転送や進捗確認、内蔵カメラでの遠隔モニタリングまで可能。クラウド連携で便利に造形を楽しめます。

5. コンパクトでも実用的な造形サイズ

造形サイズは180×180×180mmと、デスクトップに置けるコンパクトさながら、日常小物・DIYパーツ・教育用モデル・プロトタイプ試作など実用的なサイズ感を確保。フィラメントはPLAやPETG、TPUなど幅広く対応しており、創作の自由度も高い万能モデルです。

3. 高精細な造形を試したいなら「ELEGOO Mars 4」

ELEGOO Mars 4は、精密な造形に特化した光造形(MSLA方式)の3Dプリンタです。7インチ9KモノクロLCDを搭載し、解像度は驚きの8520×4320、XY精度18μm。髪の毛のような細かなラインや繊細な凹凸まで鮮明に再現できるため、フィギュア・模型・ジュエリーなど「細部の美しさ」を重視する作品づくりに最適です。さらに、強力なCOB光源とレーザー彫刻プレートにより安定した出力を実現し、失敗が少ないのも魅力。内蔵空気清浄機でレジン特有のニオイを軽減し、家庭でも使いやすい設計になっています。操作はタッチスクリーンで直感的に行え、スライサーはChituboxやVoxeldance Tangoに対応。初心者でも比較的スムーズに高精細造形を楽しめるモデルです。「実用品を作るFDM」とは違い、美しさ重視のホビー用途にぴったりな1台といえるでしょう。

- 9KモノクロLCDで超高精細造形

- COB光源による均一な照射

- レーザー彫刻プレートで密着性アップ

- コンパクトで家庭でも使いやすい設計

1. 9KモノクロLCDで超高精細造形

ELEGOO Mars 4は、7インチ9KモノクロLCDを搭載し、解像度は8520×4320、XY精度は18μmという驚異のスペックを誇ります。細かなディテールや複雑な凹凸を忠実に再現でき、髪の毛の一本まで表現できるほど。FDM方式では難しい滑らかな表面仕上げや、シャープなディテールを求める方に最適です。特にフィギュアやガレージキット、ジュエリーの試作品など、美しさが重視される用途に強みを発揮します。

2. COB光源による均一な照射

プリント品質を大きく左右する光源には、36個のLEDで構成されたCOB光源を採用。均一にUV光を照射することで、造形物全体に安定した硬化を実現します。これにより、モデルの歪みや部分的な仕上がりの差が少なく、滑らかで精度の高い出力が可能です。特に大きめの造形や繊細なパーツを出力する際に安定感があり、初心者でも安心して精密な作品づくりに挑戦できます。

3. レーザー彫刻プレートで密着性アップ

ビルドプレートにはレーザー彫刻が施されており、造形物がしっかり密着するよう設計されています。これにより、出力途中で剥がれる失敗を大幅に減らし、プリント成功率が高まります。完成後はスクレーパーで簡単に取り外せるため、メンテナンスの手間も軽減。初心者にありがちな「造形がプレートにくっつかない」「出力が失敗する」といった悩みを防ぎやすく、安定した造形体験ができます。

4. コンパクトで家庭でも使いやすい設計

本体サイズは227×227×438.5mmとコンパクトで、デスク上にも置きやすい設計です。さらに、活性炭フィルター付きの空気清浄機を内蔵しているため、レジン特有のにおいを軽減。家庭や趣味スペースでの利用に適しています。USBデータ転送やタッチスクリーン操作も直感的で、初心者でも扱いやすく、購入後すぐに作品づくりを始められるのも大きな魅力です。

4. 初心者にも安心!高速&高精度な3Dプリンタ「AnkerMake M5」

AnkerMake M5は、クラウドファンディングで史上最高額を達成したことで話題となった3Dプリンタです。最大600mm/sの圧倒的な高速造形性能と、0.1mm単位の高精度プリントを両立しており、試作品づくりからホビーまで幅広く活躍します。特に初心者にとってありがたいのが「簡単セットアップ」と「フルオートキャリブレーション機能」。面倒な調整に悩まされず、届いたその日から安心して出力を始められます。さらに、AIカメラによる自動モニタリングやWi-Fi操作にも対応しており、離れた場所から進行状況を確認できるのも大きな魅力です。シンプルさと先進技術を兼ね備えたAnkerMake M5は、初めての一台として非常におすすめできるFDM方式プリンタです。

- わずか15分でセットアップ完了

- 完全自動レベリング&Zオフセット調整

- 最大600mm/sの高速プリント

- AIカメラ搭載でエラー検知&タイムラプス撮影

- 幅広いフィラメント対応で実用から趣味までOK

1. わずか15分でセットアップ完了

AnkerMake M5は、初心者でもすぐに使い始められるように設計されています。従来の3Dプリンタは組み立てや調整に数時間かかることも珍しくありませんでしたが、M5なら到着してからわずか15〜20分でセットアップが完了。難しい工具を使う必要もなく、説明書やアプリのガイドに従って接続すれば、初めての方でもスムーズに導入できます。「買ったのに設定が面倒で放置してしまった…」という失敗を防げるため、3Dプリンタを初めて購入する方にとって大きな安心材料になるでしょう。

2. 完全自動レベリング&Zオフセット調整

初心者が最も苦労するのが「ベッドレベリング」と「ノズルの高さ調整」です。これを間違えると、印刷物が定着せずに失敗する原因になります。AnkerMake M5は7×7ポイントの自動レベリング機能と、ノズル高さを自動で補正するZオフセット調整を搭載。ボタンひとつで最適な位置に調整してくれるので、複雑な調整作業は一切不要です。正確な第一層を安定して出力できるため、初心者でも安心して使い始められ、余計な失敗を大幅に減らせます。

3. 最大600mm/sの高速プリント

M5は家庭用3Dプリンタの中でもトップクラスのスピードを誇り、最高600mm/s、加速度20,000mm/s²というハイスペックを実現しています。従来機種に比べてプリント時間を最大85%短縮できるため、「出力に何時間もかかって待ちくたびれる」といったストレスを解消。大きなパーツでも短時間で仕上がるので、試作品の確認や複数個の量産にも最適です。また、高速でも造形精度が保たれるよう、剛性の高いアルミフレームと冷却システムを搭載しており、スピードと品質を両立できるのが大きなメリットです。

4. AIカメラ搭載でエラー検知&タイムラプス撮影

AnkerMake M5の注目ポイントは、3Dプリンタには珍しいAIカメラを搭載していることです。印刷中のトラブル(ノズル詰まりや失敗による空打ちなど)を自動で検知し、スマホアプリに通知してくれるため、無駄な時間やフィラメントの消費を防げます。さらに、1080p高画質でのタイムラプス撮影も可能なので、作品が一層魅力的に見える映像を残すことができます。自分の作品が少しずつ形になる様子を記録できるのは、SNSやブログで発信したい方にとっても大きな魅力です。

5. 幅広いフィラメント対応で実用から趣味までOK

M5はPLAやPETGといった扱いやすい定番フィラメントはもちろん、ABSやTPU、さらには炭素繊維入りの強化フィラメント(PLA-CFやPETG-CF)にも対応しています。これにより、シンプルな小物づくりから、強度が必要なロボットパーツやDIYアイテムまで幅広く対応可能。趣味のフィギュア製作はもちろん、ちょっとした機能部品や試作品を自宅でスピーディーに作れるため、創作の幅が一気に広がります。長く使える拡張性も、初心者が安心して選べる大きなポイントです。

5. 組み立て不要で簡単「Flashforge Adventurer 5M」

Flashforge Adventurer 5Mは、初心者からプロまで幅広く使えるFDM方式の最新3Dプリンタです。最大の魅力は「組み立て不要&完全自動レベリング」。箱から出して10分でセットアップでき、ワンクリックでノズル高さやベッドレベルを調整してくれるため、初めてでも安定したプリントをすぐに開始できます。さらに最高600mm/s・加速度20,000mm/s²という圧倒的スピードを誇り、短時間で大きな造形物も仕上げられるのが強み。PEI鋼板プラットフォームでモデルの取り外しも簡単で、ワンプッシュでノズル交換ができる利便性も魅力です。対応素材はPLA・PETG・TPUなど幅広く、日用品からパーツ、ホビー作品まで幅広く活用可能。クラウド対応ソフト「FlashPrint」で遠隔管理もでき、家庭用から教育用途、DIYまで安心して使える初心者向けの万能機です。

- 組み立て不要&フルオート調整

- 最高600mm/sのハイスピード造形

- PEI鋼板プラットフォーム採用

- ワンプッシュでノズル交換可能

- 幅広い対応素材とクラウド管理

1. 組み立て不要&フルオート調整

Adventurer 5Mは、面倒な組み立てや調整作業が一切不要で、届いたその日に使い始められるのが大きな魅力です。セットアップはわずか10分ほどで完了し、ノズルとベッドの高さ調整は完全自動。初心者が最もつまずきやすい「第一層がうまく出力できない」という問題を解消してくれます。自動で最適なレベリングを行ってくれるため、印刷開始直後から安定した造形が可能です。

2. 最高600mm/sのハイスピード造形

最大造形速度600mm/s、加速度20,000mm/s²という圧倒的な高速性能を誇るのがAdventurer 5Mの大きな特長です。従来の家庭用3Dプリンターと比べて数倍のスピードで出力できるため、試作品やパーツ制作も短時間で仕上がります。高速化によって「待ち時間が長すぎて使わなくなる」という初心者あるあるを防げるのもメリットです。さらにCoreXY構造による安定性で、スピードを上げても造形精度はしっかりキープできることもポイント。

3. PEI鋼板プラットフォーム採用

3Dプリントした作品を取り外すときに「なかなか剥がれない」「力を入れすぎて壊してしまった」という失敗は初心者に多い悩みです。Adventurer 5Mは、曲げられるプレートを採用しているので、印刷が終わったらプレートを軽く曲げるだけで作品がポロッと外れます。専用のヘラでゴリゴリ削る必要もなく、机を傷つけたり造形を壊したりする心配もありません

4. ワンプッシュでノズル交換可能

Adventurer 5Mは、ノズルの交換をわずか数秒で行える「クイックリリース方式」を採用。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった異なる径のノズルに対応し、精密造形からスピード重視まで自由に使い分けられます。従来のプリンタではノズル交換に工具が必要でハードルが高かったのに対し、ワンタッチで交換できるのは大きな進化ポイントです。例えばフィギュア制作では細かい表現のために0.25mmを使い、試作品や大物造形では0.6mmや0.8mmに切り替えるなど、用途に応じた柔軟な運用が可能です。

5. 幅広い対応素材とクラウド管理

Adventurer 5Mは、PLA・PETG・TPUなど、家庭用でよく使われる主要フィラメントに幅広く対応しています。柔軟性が必要なTPUも扱えるため、パーツや実用品の制作にも強みを発揮します。さらに、専用ソフト「FlashPrint」によってクラウド経由でプリンタを制御でき、遠隔モニタリングや複数台の一括管理も可能。家庭はもちろん、教育現場や小規模ワークショップでの利用にも適しています。

3Dプリンタでできること

日用品の修理やパーツづくり

壊れた家電の部品や、家具のジョイント、スマホスタンドなどの生活小物を自作できます。市販品では手に入りにくいサイズや形状のパーツを自分で設計・出力できるのは、3Dプリンタならではの強みです。

趣味・ホビーの作品づくり(フィギュア・模型・ミニチュア)

フィギュアやプラモデルのパーツ、ミニチュアなど、細部までこだわった造形にも対応できます。光造形方式を使えば精巧なディテールも再現でき、オリジナル作品を作ったり、既製品の改造パーツを追加したりする楽しみも広がります。

ロボットパーツの制作

センサーやモーターを固定するフレーム、ギア、ジョイントなどのパーツを自由に設計・出力できます。ロボットコンテストや教育用ロボット教材でも、3Dプリンタを活用したオリジナルパーツ制作は一般的になっています。市販パーツでは解決できない「痒いところに手が届く」部品づくりが可能です。

自作ガジェットや電子工作との組み合わせ

ArduinoやRaspberry Piなどの基板やセンサー用ケースを作成し、自作IoTガジェットに組み込むこともできます。配線の整理や外装カバーを自作すれば、完成度の高いプロジェクトに仕上げられるため、電子工作やDIY好きにとって大きな武器となります。

プロトタイプの試作・アイデアの具現化

「こんな製品があったら便利なのに」というアイデアを即座に形にできるのも3Dプリンタの大きな魅力です。量産前の試作品や、自分が作りたい作品の原型を短期間で試作できるため、趣味だけでなく起業やプロジェクト開発にも応用されています。

教育や子どもの自由研究に活用

家庭用3Dプリンタは教育用途にもおすすめです。図工や理科の学習で立体的に形を理解できたり、子どもが自分で設計したものを実物化する経験は創造力を大きく伸ばします。夏休みの自由研究に「オリジナル発明品」を作る事例も増えており、親子で一緒に楽しめるのも魅力です。安全性の高いフィラメントを使えば、初心者でも安心して子どもと取り組めます。

3Dプリンタの使い方の流れ

3Dプリンタは「①データを準備 → ②スライス → ③出力 → ④後処理」という4つのステップで使います。

専門用語が多くて難しそうに見えますが、実際は1回体験すると流れがつかめますので安心してください。

ここでは初心者でもイメージしやすいように、順を追って解説します。

①データ準備(STLファイルを入手)

まずは「何を作るか」を決め、そのデータを用意します。

- 無料データをダウンロード:ThingiverseやPrintablesなどには、世界中のユーザーが作ったSTLデータが公開されています。スマホスタンド、フィギュア、小物入れなど、すぐに使えるデータが豊富です。

- 自分でモデリング:Tinkercad(無料・初心者向け)やFusion360(プロ仕様)を使えば、自分で設計したパーツを3Dプリントできます。

3Dモデルの「設計図」のようなファイル形式です。ほとんどの3DプリンタはSTL形式に対応しており、「まずはSTLを用意する」ことが3Dプリントの第一歩となります。

②スライサーソフトで設定

STLファイルを手に入れたら、次は「スライサー」と呼ばれるソフトに読み込みます。

- スライサーの役割:3Dデータをプリンタ用の命令コード(G-code)に変換すること。これがないとプリンタは動けません。

- 設定できること:層の厚み(0.1mmで滑らか、0.3mmで速い)、充填率(軽量化 or 強度重視)、サポート材の有無など。

- 初心者向けおすすめ:FDMなら「Ultimaker Cura」や「PrusaSlicer」、光造形なら「Chitubox」。

3Dモデルを「1枚ずつの薄い層」に分解し、積み重ねるための設計書を作るソフト。料理でいうと「レシピをプリンタ用に翻訳する役割」とイメージするとわかりやすいです。

③出力(造形プリント開始)

スライサーで作ったG-codeをSDカードやWi-Fi経由でプリンタに送信すれば、いよいよプリント開始です。

- フィラメントをセット:PLAフィラメントを差し込み、プリンタに装填。

- 自動調整機能におまかせ:最近のプリンタは自動ベッドレベリング搭載が多く、初心者でもすぐ安定出力できます。

- プリントの様子:一層一層積み重なり、形が少しずつ現れる瞬間は感動ものです。

④後処理

プリントが完了したら、モデルを取り外して仕上げます。

- FDMの場合:サポート材を手で取り外し、必要ならヤスリで表面をなめらかに。すぐに使えることも多いです。

- 光造形の場合:IPA(アルコール)での洗浄 → UVライトでの硬化が必要。やや手間ですが、その分仕上がりは超精密です。

初心者がつまずきやすいポイントと解決策

フィラメントが出ない(ノズル詰まり・温度不足)

「フィラメントが出てこない」というトラブルは、初心者が最初にぶつかりやすい壁です。主な原因はノズルの詰まりや、加熱温度が適正でないこと。まずはプリンタの設定でフィラメントの種類に合った温度になっているか確認しましょう。PLAなら190〜210℃前後が目安です。それでも出ない場合は、ノズル内部に古いフィラメントが固まっている可能性があります。クリーニングフィラメントを使うか、細いピンで詰まりを取り除くと改善します。定期的なノズル掃除を習慣化すれば、長く快適に使えます。

反りが発生する(ABSの特性に注意)

ABSなどのフィラメントを使うと、造形物の端が反ってしまう「反り」のトラブルがよく発生します。これは冷える際の収縮によるもので、造形物がベッドから浮き上がってしまう現象です。初心者には反りの少ないPLAを使うのがおすすめ。それでもABSを使いたい場合は、ヒートベッドを加熱して適切な温度(80〜100℃程度)に設定し、接着スティックや専用の造形シートを使うと安定します。また、密閉型のプリンタやエンクロージャーを利用すれば温度を一定に保ちやすく、反りを抑えられます。

サポート材が外れにくい(後処理の工夫)

複雑な形状を造形する際に使う「サポート材」は、出力後に取り外す必要がありますが、これが固着して外れにくいことがあります。原因はスライサーの設定でサポート密度や接触面積が大きすぎること。まずは「サポート密度を下げる」「接触面にギャップを設ける」といった設定を調整してみましょう。それでも取りにくい場合は、ニッパーやペンチを使って少しずつ外すのが確実です。光造形の場合はIPA洗浄やUV硬化後にサポートを外すと割れにくくなります。慣れてくれば「サポート不要な設計」にする工夫も可能です。

出力が失敗する原因と対処法

初心者が最も戸惑いやすいのが「出力の失敗」です。造形物がベッドから剥がれる、糸を引く、形が崩れるなどのトラブルはよくあります。主な原因はベッドの水平ズレや温度設定の不適切さ。オートレベリング機能付きのモデルを選べば大幅に軽減できますし、フィラメントの種類に応じて推奨温度を守ることが重要です。初心者はまず付属マニュアル通りに設定することから始めましょう。

材料(フィラメント・レジン)の選び方

3Dプリンタには大きく分けてフィラメント(FDM方式)とレジン(光造形方式)があります。初心者には扱いやすいPLAフィラメントがおすすめです。PLAは低温で安定して出力でき、臭いも少ないため家庭用に最適。一方、ABSは強度が高いですが反りやすく、初心者にはややハードルが高めです。光造形用レジンは精細ですが後処理が必要なため、初めて3Dプリンタに挑戦する初心者の方はまずはPLAから始めて慣れていくのが安心です。

安全対策(匂い・熱・換気)

3Dプリンタは便利ですが、安全対策も大切です。出力中は高温になるノズルやベッドがあるため、子どもやペットのいる家庭では注意が必要です。また、一部のフィラメントやレジンは独特の臭いや微細な粒子を発生することがあるため、換気の良い場所で使用しましょう。防音カバーやエンクロージャー付きのモデルを選ぶと、静音性と安全性の両方を高められます。

よくある質問(FAQ形式)

- 初心者でもすぐに使えますか?

-

はい、最近の家庭用3Dプリンタは初心者でも扱いやすい設計になっています。特にオートレベリング機能やタッチパネル操作が付いているモデルなら、難しい調整なしで出力を始められます。また、PLAフィラメントを選べば出力も安定しやすく、初めてでも安心です。

- 集合住宅でも音は大丈夫ですか?

-

最近のモデルは静音設計が進んでおり、FDM方式なら動作音は「小型の扇風機」程度です。日中であれば問題なく使えますが、夜間やワンルームで気になる場合は、防音カバーやエンクロージャーを使うとさらに静かになります。光造形方式は動作音が少なく、音を気にする方に向いています。

- 材料(フィラメント・レジン)はどこで買えますか?

-

フィラメントやレジンはAmazon・楽天市場・公式ストアで購入できます。特にAmazonではPLA・ABS・PETG・TPUなど主要な素材が豊富に揃っており、レビューを参考に選べるので安心です。最初は「PLA 1kg」のベーシックカラー(白・黒)を1本買っておけば十分です。

- 電気代はどのくらいかかりますか?

-

家庭用3Dプリンタは消費電力が100〜250W程度。1時間あたり数円〜十数円程度の電気代で、1作品(数時間〜10時間程度の出力)でも数十円程度に収まります。ランニングコストは材料費が中心で、電気代はそれほど気にしなくても大丈夫です。

- どんな人に向いていますか?

-

モノづくりやDIYが好きな人

フィギュアや模型、ホビー作品を楽しみたい人

日用品を自分でカスタムして使いたい人

子どもや学生と一緒に学びながら創作したい人

ロボットや自作ガジェットに挑戦したい人

おすすめしない人・注意が必要なケース

3Dプリンタは便利ですが、すべての人に向いているわけではありません。購入前に以下の点を確認しておきましょう。

作業スペースや換気環境がない人

出力中は一定のスペースと換気が必要です。ワンルームなど狭い部屋で、換気ができない環境ではおすすめできません。特にABSやレジンはにおいや粒子が発生するため、しっかり換気できる環境が必須です。静音性にシビアな人(ワンルーム・夜間使用が中心)

またFDM方式は静音設計が進んでいるとはいえ、完全に無音ではありません。どうしても静かな環境が必要な人には向かない場合があります。どうしても使いたい場合は、防音ケースや光造形方式の小型機を検討すると良いでしょう。

「買うより3Dプリントサービスを使った方が安い」場合

作品を年に数回しか作らないのであれば、DMM.makeやShapewaysなどの3Dプリントサービスを利用した方が安上がりです。本体・材料・保管スペースを考えると、使用頻度が低い人にはサービス利用の方が効率的です。

手間をかけずにすぐ完成品が欲しい人

3Dプリンタは「作品を自分で試行錯誤しながら作る」道具です。設定や調整の手間を楽しめない人には不向きです。完成品をすぐに使いたい場合は、既製品を購入した方が早いでしょう。

まとめ:【2025年版】初心者向け3Dプリンタおすすめ5選|失敗しない選び方と人気モデル

3Dプリンタは「難しそう」「失敗しそう」と不安に感じる方も多いですが、最近のモデルはオートレベリングや直感的な操作機能を備えており、初心者でも安心して始められるようになっています。

本記事でご紹介した 初心者におすすめの5機種 は、価格・使いやすさ・サポート体制のバランスが取れており、最初の一台として安心して選べるモデルばかりです。特に「Creality Ender-3 V3 KE」や「Flashforge Adventurer 5M」は、多くのユーザーから高評価を得ている定番機種なので、初めての3Dプリント体験にぴったりです。

最初は日用品のパーツや小物からスタートし、慣れてきたらフィギュアや教育用プロジェクトなど、どんどん活用の幅を広げていけます。失敗も経験のひとつとして楽しみながら、あなただけのオリジナル作品を作り出してみてください。